est non seulement cinéaste mais aussi écrivain, critique de cinéma (il collabore depuis dix ans avec la revue

) et pédagogue. Il a publié en 2006 un texte sur le film

L’avant-scène du cinéma espagnol, CRINI (Centre de Recherches sur les Identités Nationales et l’Interculturalité), Université de Nantes, 2006, p 49-69).

Le réalisateur et le peintre me passionnant depuis de nombreuses années cet article trouve logiquement sa place dans ce blog.

FANDANGO FUNEBRE, GOYA EN BURDEOS DE CARLOS SAURA

A l’ouest de Madrid, sous le bloc de granit de la Ermita de San Antonio de la Florida gît le corps acéphale de Goya. Au centre du bloc figure l’inscription suivante :

Hic jacet Franciscus a Goya et Lucientes, Hispaniensis peritissimus pictor, magna que sui nominis. Quelque anatomiste, quelque lecteur fervent de romans gothiques ou quelque admirateur fou l’a décapité

post mortemà Bordeaux, afin sans doute d’interroger son visage et fouiller son cerveau, croyant ainsi découvrir l’étincelle du génie. Rafael Alberti écrit dans son autobiographie

1 à quel point le souvenir de ce corps sans tête peut aujourd’hui encore impressionner. En effet, cette sorte de

pelele sanglant digne d’une

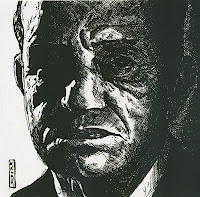

Peinture noire nous plonge dans les affres d’un Ailleurs terrifiant. Carlos Saura clôt le générique et ouvre

Goya en Burdeos (1999) avec le visage de Goya qui naît de la chair putrescente du

Bœuf écorché peint par Rembrandt. Matière brute, chair malaxée, maltraitée ; masque arrondi, orifice impur, origine obscure ; frontière incertaine entre le chaos et l’embryon ; gouffre de la bouche qui vomit ou accouche dans un tournoiement de tons bruns. Voilà donc le visage du peintre semblable à ses créatures devant lesquelles nous détournons volontiers les yeux tout en les regardant en biais, atterrés par ce que l’artiste a vu et que nous ne savions ou nous ne voulions voir : un bœuf crucifié dans lequel se devine toute l’affliction de l’homme.

![]() |

| Rembrandt/Le boeuf écorché/1655/Musée du Louvre/Paris |

En mai 1828, quelques semaines après la mort du peintre un adolescent inconnu apparaissait une lettre à la main sur une place de Nuremberg et défrayait la chronique allemande. Est-ce à Goya que Werner Herzog a pensé pour la fin deL’énigme de Kaspar Hauser (1974) lorsque après la mort du jeune « orphelin de l’Europe » on incise son cerveau ? Car le Romantisme que Herzog se vouait sans fléchir au génie, au fou, au saint et à l’enfant sauvage.

Le film de Saura est suspendu entre deux phrases. L’une dédicace le film à son frère, le peintre Antonio Saura ; l’autre mentionne la dernière phrase de Saturne,l’essai consacré par André Malraux à Goya. Entre ces deux phrases Saura demeure sur le seuil du mystère, comme ces personnages de Caspar David Friedrich qui nous tournent le dos et contemplent un espace sans contours définis où le ciel délave la terre issue de l’archée.

![]() |

CasparDavid Friedrich/Falaises de craie sur l'île de Rugen/

1818/Musée Oscar Reinhart/Winterthou |

Oui, c’est bien là Francisco de Goya y Lucientes mais le scénariste et metteur en scène emprunte une voie sans pareille pour nous conduire au sein d’une matrice féconde. Dans Goya en Burdeoss’affirme le goût de son auteur pour un cinéma sans attaches : “Yo abogo por la complejidad, por un cine que no está de moda, un cine sin las facilidades de la aventura superficial ; un cine que duda, que conmocione en las profundidades ; un cine de estética deslumbrante pero también de deslumbrante sencillez, o de deslumbrante complejidad ; un cine de autor porque detrás de cada buena imagen hay alguien con talento que la crea… » 2

Etre moderne c’est avant tout être libre, aime à nous le rappeler Malraux dans un autre essai, justement à propos de Goya. 3 Néanmoins, qui s’attend à une biographie du peintre sera à juste titre déçu car des pans entiers de sa vie sont absents : son enfance et son adolescence jamais ne sont dramatisées ou commentées. Les années d’apprentissage aux côtés de José Luzán, le voyage en Italie, l’arrivée à la cour, les appuis de Rafael Mengs et de Francisco Bayeu ne sont pas plus traités. Saura a surtout retenu trois périodes. Une première période de durée assez floue que nous pouvons situer entre 1777 et 1782, puis l’épisode consacré à Cayetana, aux Caprices et aux fresques de San Antonio de la Florida (1797-1799) 4, et enfin les deux dernières années à Bordeaux (1827-1828). Il faut ajouter quelques scènes liées à la Quinta del sordo 5 et aux Peintures noires.

Sont également absents du film Martín Zapater, l’ami de Saragosse avec qui il échangea une longue correspondance ; le collectionneur d’œuvres d’art Sebastián Martínez, l’écrivain et ministre Jovellanos, et le duc d’Osuna premier protecteur et commanditaire de Goya. L’écrivain Leandro Moratín qu’une amitié durable unit à Goya – surtout dans les années quatre-vingt-dix puis pendant l’exil à Bordeaux – est une simple figure. Josefa Bayeu fut la mère des enfants de Goya qui tous moururent en bas âge à l’exception de Francisco Javier (né en 1784) qui fut le père de l’unique petit-fils du peintre, Mariano Goya Goicoechea. A peine Josefa est-elle une silhouette qui trouble l’intimité naissante de Goya et de la duchesse d’Albe quand le peintre fait le portrait de Cayetana.

![]() |

Goya/Francisco Bayeu/1795

Musée du Prado/Madrid |

![]() |

Goya/Jovellanos/1798

Musée du Prado/Madrid |

Saura concentre son attention autour de Leocadia Zorrilla, épouse de Isidoro Weiss dont elle était séparée, Rosarito et surtout María del Pilar Teresa Cayetana de Silva Álvarez de Toledo, treizième duchesse d’Albe, plus simplement nommée dans le film, Cayetana. Mais les historiens ne s’accordent pas à attribuer à Leocadia un rôle prééminent et certains doutent que Rosarito ait été la fille du peintre. Par ailleurs, il en est qui soutiennent que la passion entre Goya et Cayetana est pure conjecture. Saura lui-même est sceptique :

« … yo sinceramente creo que Goya estaba profundamente fascinado por esta mujer, digan lo que digan los estudiosos, que se haya acostado con ella o no me da igual. Yo creo que habrá hecho lo posible, pero allá él. También me parece a mí que Goya era un hombre de pocas mujeres, me da la impresión de que era muy estricto en eso, por lo que fuera. » 6

![]() |

| Goya/La Duquesa de Alba/Palais de Liria/Madrid |

Ce bref extrait suffit à nous convaincre que

Goya en Burdeos n’est pas une biographie de Goya. Sans nul doute est-ce une interprétation de la vie de Goya, de quelques instants de sa vie,

una ensoñacióndevrions-nous dire, une variation au sens où un compositeur met tout son talent à s’essayer à la mélodie d’un autre musicien, car le metteur en scène prend ici des privautés avec ce que l’on voudrait être la vérité historique, inapte à connaître la cause de la surdité de Goya survenue en 1792 – syphilis d’après certains, saturnisme dirent d’autres ; apoplexie selon Moratín – et l’étendue de son engagement politique, à dater avec précision l’exécution d’œuvres aussi célèbres que

La maja desnuda – entre 1797 et 1803 selon les auteurs – ou à prouver que le

« Sólo Goya » que désigne de son index droit Cayetana n’est pas apocryphe (

Duquesa de Alba vestida de negro, peint en 1797 et qui se trouve au Hispanic Society à New York).

![]() |

Goya/La Duquesa de Alba vestida de negro/1797/

The Hispanic Society of America/New York |

![]() |

| Goya/La Duquesa de Alba vestida de negro (détail) |

![]() |

| Goya/La Duquesa de Alba vestida de negro (détail) |

Qui réclame de la part du réalisateur l’accès à la source du génie sera marri. Bien sûr, nous aimerions savoir quelle sève irrigue le flux créateur du génie si différent du talent, si déséquilibré, si proche parfois du ratage, mais le génie s’érige comme un roc dont l’ascension est impossible. Saura le sait bien et fort heureusement nous épargne toute explication racornie. Sur ce point il prolonge une tradition espagnole hostile à l’auscultation de l’artiste, à la théorisation de l’art, à la définition de concepts. Goya en Burdeos est peut-être, plus qu’une fiction pleine, un essai autobiographique grâce auquel Saura nous livre une œuvre intime cependant jamais exhibitionniste. Parler de soi ne consiste pas à raconter sa vie. Même lorsqu’un cinéaste a soixante-dix ans.

Qu’a donc voulu faire Saura ?

“At first when I proposed the film, the idea was that it would start during his old age and end at his birth. It was a much logical process. All the stages of his life were more clearly marked by time, but always going backwards. But I realized that it was too rigid, so I thought it would be better to look for a more visual rhythm, a visual narrative rather than being obligated to follow a rigid temporal order. That gave me more freedom. (…)What I thought was that since I was dealing with an artist, I would allow myself greater freedom to make a pictorial film, with colors, where everybody has a more theatrical feel, more of a feel of a canvas, even a bit static at time.” 7

C’est dire si Saura a souhaité renoncer au corset d’une narration classique au profit d’une suite colorée de moins de quarante séquences, tandis que le nombre moyen de séquences pour un film d’égale durée est équivalent au double. Au fil de cette suite colorée confluent plusieurs formes d’expression : la danse (chez les ducs de Osuna, puis Braulio Poc qui danse la jota dans la taverne), le théâtre (la Fura del Baus qui représente Les désastres de la guerreou encore la recréation du miracle de Saint Antoine de Padoue qui sort de son cercueil), la tauromachie (citée seulement) et la musique (surtout No hay que decirle el primor, un air populaire du XVI siècle chanté par une voix féminine associée à Cayetana et le fandango du Quintette en ré majeur opus 37 et le largo du Quintette opus 2 de Luigi Boccherini). Le choix de Luigi Boccherini sans doute est dû au fait qu’il développa l’essentiel de sa production – souvent pour cordes – en Espagne où l’infant Don Luis, frère cadet de Charles III, l’engagea en tant que compositeur et violoncelliste en 1769. Puis après la mort de son mécène errant il s’installa à Madrid sous la protection du marquis de Benavent qui lui passa commande d’œuvres de musique de chambre, tout particulièrement pour la guitare dont le marquis était un fin interprète. Vraisemblablement aussi les compositions de Boccherini furent choisies pour le film parce que, comme Domenico Scarlatti quatre décennies plus tôt, il aima le folklore espagnol et sut l’intégrer à ses compositions classiques.

Roque Baños qui a composé la musique originale du film et a procédé aux arrangements des partitions classiques employées a exprimé sa satisfaction concernant cette première collaboration avec Saura :

“Cada vez que hablo de esta película me emociono, porque fue especial para mí. Las bandas sonoras que he hecho con Carlos son muy originales e inclasificables, nadie me ha dicho en este caso que recuerdan a otra cosa. (...) Carlos me hablaba sobre Goya, cuando estaba aislado del mundo y hacía sus pinturas negras. A partir de esas ideas se me ocurrió un tema muy obsesivo, que se repite en varias alturas. Creo que funcionaba muy bien. (...)El bloque de

“Los desastres de la guerra” ...es una auténtica pieza sinfónica en miniatura.”

8

![]() |

| Goya/Los Desastres de la guerra "Que hay que hacer mas?" (nº33)/1810-1814 |

“El arte, es como el rostro, una epifanía. Así, los grandes poetas ven, con espantosa nitidez, lo que las gentes presienten de manera más o menos imprecisa; esa recóndita verdad de nuestro ser que únicamente advertimos cuando nos encontramos solos. (...) A lo largo de mi vida, como escritor he intentado ser fiel a esa inquietante y enigmática verdad que se manifiesta en el momento en que acontece la creación. Todo creador debe cuidar de ella, y ofrecerla a los hombres como su más alta y noble vocación.”9

Rares sont les artistes pour lesquels l’art est, selon le mot d’Ernesto Sábato, une épiphanie. Parmi les artistes plus rares sont ceux dont le travail mérite d’être considéré une épiphanie. Face à leur oeuvre nous sommes frappés d’effroi par une sorte d’évidence. Ils sont des voyants aux prises avec des mondes inconnus dont parfois ils échappent ébranlés. Goya fut l’un de ces voyants qui nous dessillent les yeux. A Rosarito en qui Saura veut voir l’héritière de Goya, la dépositaire de son savoir, et peut-être de sa sagesse, le vieux peintre dit à propos de l’imagination:« Sólo hay un peligro : no ser devorado por la oscuridad y la locura. »

Et c’est ainsi que le montre Saura. Le vieux peintre est un homme qui séjourne encore et encore dans le monde qu’il a créé jusqu’à être happé par la spire qu’il esquisse du doigt sur la vitre embuée, dès la première séquence. Que Saura en aucun cas ne sépare l’en deçà et l’au-delà du monde de Goya indique que pour le cinéaste il n’y a pas de frontière que ne puisse franchir l’esprit d’un artiste visionnaire. La condition première est l’exigence du créateur à l’égard de lui-même puisqu’il ne peut trouver qu’en lui les ressources de son art. Lorsque Goya regarde à la loupe des lithographies Rosarito s’approche pour lui montrer un dessin qu’elle vient de terminer. Il lui tient ces propos :

« Está bien copiar pero… (…)Poco a poco tienes que encontrar tu propio camino… (..) Mejor o peor, pero lo tuyo”

Devons-nous considérer que les paroles attribuées à Goya résument le credode Saura ? C’est bien possible. Plus tard Goya dit face à ses Caprices :

« La fantasía unida a la razón es la madre de las artes “ Ici encore il s’agit d’une tardive déclaration programmatique. L’extravagance est pour le peintre la voie du dérèglement initiatique.

A la différence de l’artiste de talent, le voyant, le génie si l’on veut, n’est pas l’héritier d’une tradition ; il semble devoir cheminer dans un long couloir – un labyrinthe ? – en quête de son expression la plus personnelle. Deux éléments confirment ce choix de Saura. Tout d’abord il fait dire à Goya lorsqu’il découvre

Las Meninas, et ce sont bien des paroles du peintre :

« Yo tuve tres maestros : Velázquez, Rembrandt y la naturaleza. », c’est-à-dire que Goya ne cite pas ses professeurs (José Luzán ou Rafael Mengs) ou des proches (Francisco Bayeu) mais plutôt des artistes prestigieux du passé dont il ne connaît pas la vie.

![]() |

| Velásquez/Las Meninas/1656/Musée du Prado/Madrid |

Le silence de Vélasquez et de Rembrandt est une nouvelle manière de l’isoler pour le livrer à son génie. En ce qui concerne Rembrandt signalons, d’une part, que le marquis de la Ensenada avait acquis

Artemisa pour sa collection personnelle puis Charles III l’acheta pour le musée du Prado et que très rares étaient les toiles de Rembrandt que l’on pouvait admirer en Espagne à l’époque.

![]() |

| Rembrandt/Artemisia/1634/Musée du Prado/Madrid |

Il est vrai que Ceán Bermúdez prêta à Goya des estampes du peintre hollandais. D’autre part, le couloir de la mémoire qu’arpente Goya jeune lui impose le souvenir des aristocrates qu’il devait peindre.

D’eux il retient : « … la ignorancia, la corrupción y la calumnia ». Le couloir sans fin taraude l’esprit du peintre de cour éloigné de sa vocation, plus soucieux alors d’ajouter une particule à son patronyme – les

estatutos de l’Académie semble-t-il le permettaient –, de porter des bottes anglaises, de parler français, de chasser en compagnie de l’infant Luis de Borbón, et de conduire un

birlocho à la mode. Comme il l’écrit à son ami Martín Zapater le 25 avril 1786 :

« Para quattro días que hemos de vivir en el mundo es menester vivir a gusto. »

Si Goya est seul face au silence de ses maîtres c’est aussi que le génie se manifeste en Espagne selon Saura, comme l’entend le peintre Ramón Gaya :

“El genio, en España, no parece tener continuidad. En todo lo español decisivo encontraremos esa contradicción dura, inhóspita, de lo irrepetible; es más bien como un defecto del genio español, casi una impotencia, una imposibilidad de sucederse. (...)El español es, principalmente, creencia, no tiene más remedio que ser creencia, porque no dispone de nada más; está como desamparado de todo, como huérfano de todo, y siente, sin duda, que su única posibilidad es el genio (...) De ahí que la genialidad no lo entienda el español como una categoría máxima, sino como un recurso desesperado.” 10

Il est singulier que Goya jamais ne parle d’art, pas même en présence de ses amis artistes et hommes politiques, et ne s’ouvre sur ce point qu’en compagnie de Rosarito.

Si Goya est sous la caméra de Saura un voyant sous l’emprise de son imagination il n’est pas pour autant un illuminé ou un incompris ou un impécunieux condamné à l’amertume. Comment pouvait l’être un homme qui fut nommé« peintre du roi » en 1786, « peintre de la chambre » en 1789, « premier peintre de la chambre du roi » en 1799 ? C’est avant tout sa solitude qui est mise en relief par le biais des déambulations du vieux Goya et de l’attitude d’écoute et de retrait qu’adopte Goya jeune. Il est singulier que l’accent soit mis sur l’écoute puis sur la surdité réelle et symbolique du peintre. L’homme de cour cesse de peindre le monde à l’entour pour montrer les prisons que son esprit devine.

« Para ocupar la imaginación mortificada en la consideración de mis males, y para resarcir en parte los grandes dispendios que me ha ocasionado, me dediqué a pintar un juego de cuadros de gabinete, en que he elogrado hacer observaciones a que regularmente no dan lugar las obras encargadas, y en que el capricho y la invención no tienen ensanches.”Écrit-il a Bernardo de Iriarte le 04 janvier 1794.

Est-ce à dire qu’il ne faut écouter personne pour parfaire son travail ?

Alors qu’il ne peut plus entendre les autres Goya écoute des sons inaudibles pour autrui. A Rosarito qui lui montre son dessin il dit :

« No oyes … el grito desgarrado de dolor, el estampido de los cañones, el disparo de fusiles, el aullido de una fiera. Escucha... »

La surdité du peintre aggrave certes sa solitude mais elle est la conséquence d’une maladie, non une condition d’accès à une compréhension d’ordre supérieur, ou un signe d’élection. Bien que Saura ne s’identifie pas à Goya il partage avec lui – avec l’image qu’il en donne – le besoin de solitude.

“El aislamiento es para mí una necesidad vital, tan importante como el alimento o el amor. Debo confesar que mi soledad – encubierta a veces por la somnolencia – es relativa, y que nunca alcanza las cotas de la mística o las del artista solitario” 11

Grâce à la solitude l’artiste aiguise sa réceptivité et capte ce que les autres hommes à peine entrevoient. Dès la première séquence le vieux Goya dessine une spirale plane sur une vitre embuée et dit : « La espiral es como la vida ». Si Goya ne commentait pas le geste ce serait un signe, un beau signe, mais l’ajout de la phrase en fait hélas le symbole évident d’un labyrinthe. Un artiste jamais ne doit partir d’un symbole, pouraussi forte que soit la tentation, c’est appauvrissant ; au mieux peut-il espérer trouver un symbole sans en être pleinement conscient.

Dans Goya en Burdeosla spirale dessinée par Goya apparaît trois fois : dans la scène ci-dessus mentionnée, dans le plan par lequel commence la scène de la taverne située au milieu du film et enfin quand Goya soliloque dans son lit peu avant de mourir, moment auquel succède le plan en contre plongée d’un escalier qui a la forme d’une spirale. Dans les trois cas Goya est seul. Bien entendu, à Bordeaux il est entouré de quelques amis libéraux exilés mais il est malgré tout seul, prisonnier de l’imagination et du souvenir, comme le confirment ses pas de danse à la fin de la scène alors que le leitmotiv musical associé à Cayetana (No hay que decirle el primor) se fait entendre et couvre les sons de la taverne. Au cours de la troisième apparition de la spirale, le plan du doigt de Goya qui dessine dans l’air une spirale ne peut qu’évoquer le fameux monolithe noir de 2001 : l’Odyssée de l’espace(Stanley Kubrick, 1968). Rappelons que le monolithe surgit à la fin de « A l’aube de l’Humanité » puis en « 2001 » sur une station lunaire et enfin dans la dernière partie intitulée « Jupiter et au-delà de l’infini ».Le monolithe réapparaît alors lorsque Dave Bowman se voit vieillir – encore un effet de dédoublement – sous nos yeux dans l’immense chambre blanche dont le décor est inspiré par le mobilier du XVIII siècle. Dans chacun des deux films, face à deux hommes couchés dans leur lit de mort se matérialise ou tout au moins est visualisée une figure qui donne sens à leur quête. Comme l’astronaute, Goya a effectué un périple et son voyage dans l’esprit humain n’est pas moins épuisant ni moins instructif. Ce voyage impose la solitude. Le film de Kubrick est une œuvre sans personnages et celui de Saura vide l’espace de personnages de chair et d’os pour ne laisser que des figures. Etrange coïncidence – mais en est-ce une ? –, les dernières images de 2001sont consacrées à ce que plusieurs générations de cinéphiles nomment le « fœtus astral », si bien que l’exploration galactique de Dave Bowman devient un retour vers l’origine.

SUR LES RIVES DU ROMANTISME

Goya fut le contemporain des terreurs blafardes du monde romantique menacé par l’ombre de Satan, sur le point de succomber aux assauts du chaos originel, perdu entre l’appel du sublime et les cris de l’horreur. Ce Romantisme noir fort présent en Allemagne et en Angleterre, entre la Révolution française et la geste de l’indépendance de l’Amérique latine, s’enracina peu en Espagne. Pourtant Goya peignit l’informe, l’informulé et l’invisible avec la fougue rageuse des révoltés pour lesquels la poésie n’était pas un métier mais un combat.

Différence majeure : pour le romantique le paysage exprimait un état émotionnel à la limite de la fusion entre l’homme et les éléments, alors que chez Goya prévaut un enfermement toujours oppressant. Nous pouvons d’ailleurs nous demander pourquoi la tradition picturale espagnole – et même la tradition cinématographique – accueille aussi peu le paysage. Saura pour sa part n’hésite pas à opposer les décors ensoleillés de la maturité de Goya (Pradera de San Isidro, jardins d’Aranjuez, épisode de Sanlúcar de Barrameda) et la longue nuit de ses derniers moments.

![]() |

| Goya/La Pradera de San Isidro/1788/Musée du Prado/Madrid |

Une autre différence l’éloigne des romantiques : nombre d’entre eux s’exilaient du monde des hommes pour se tourner vers Dieu, et si leur appel restait sans réponse ils trouvaient refuge parmi les morts auxquels ils rendaient un culte ; la peinture de Goya fut toujours athée. Il a souvent été commenté que l’essence des fresques de San Antonio de la Florida, par exemple, n’est nullement religieuse mais populaire. Goya s’est détaché de la tradition au point de peindre des anges féminins qu’Emilia Pardo Bazán désignait sous le nom de ángelas.

![]() |

| Goya/Fresques de la Ermita de San Antonio (détail)/1798/Madrid |

Puis, peu à peu, il s’avança dans le pays des fantômes et des monstres. La lutte de Goya n’était pas prométhéenne, aucune lumière ne l’en récompensait. Le Caprice n° 43 « El sueño de la razón produce monstruos » , qui devait être le premier de la série, en est l’exemple le plus célèbre.

![]() |

Goya/Los Caprichos "El sueño de la razón produce monstruos"

(nº43)/1797-1799 |

Au dessus de El autor soñando assis à sa table, on ne sait si endormi ou abattu, se déploient d’étranges oiseaux, mi hiboux, mi chauves-souris, peut-être produits par son imagination enflammée. Saura maintient à l’égard de l’enfermement de Goya une attitude sereine. Il écarte chez Paco Rabal qui a pour délicate tâche d’incarner Goya aux abords de la mort, la crise, le cri ou l’imprécation et leur préfère une bonhomie bourrue beaucoup plus crédible, car après tout il eût été possible d’imaginer Goya tordu par l’horreur. Sa « normalité », son épaisseur, son âpreté, si bien rendues par un Paco Rabal à la voix rocailleuse interdisent toute exaltation idéalisée de l’artiste. Selon les dires de l’acteur, Buñuel fut son modèle. Il apporte un contrepoint bienvenu à l’image d’un voyant hanté. :

« Mi inspiración no fue otra que Buñuel. Saura me lo insinuó, me pareció una excelente idea puesto que los dos eran sordos, aragoneses y geniales (…)Buñuel ha sido como una sombra amable que me ha conducido suavemente a través de Goya. Y luego he leído mucho sobre él. (...) Tuve siempre a Buñuel como referente: en la forma de caminar, de escuchar. Sin exagerarlo, que en el cine es muy importante la economía del gesto. » 12

Comme le survivant d’une épidémie entre en quarantaine dans un lazaret, Goya oscilla entre le monde diurne et les forces nocturnes et ce passage a lieu dans le film de Saura sans aucune douleur apparente. La scène qui a lieu dans la

Quinta del sordo au cours de laquelle Rosarito (six ans alors) vient trouver son père qui peint le montre bien. Rosarito a rêvé qu’un chien la poursuivait.

« No hay aquí perro rabioso » lui dit le vieil homme qui commente pour elle

El perro. Faut-il y voir un hommage de Saura à son frère Antonio qui n’a cessé de citer cette œuvre dans ses écrits et dans ses toiles ?

13 Cette insertion du

Perrorépond à une trop claire articulation car le cauchemar de la fille annonce l’explication du père. De ce fait cela devient didactique.

![]() |

Goya/Perro semi hundido/1819-1823

Musée du Prado/Madrid |

Plus réussi est l’apaisement de Goya face à son propre travail. Nous en trouvons un exemple dans la séquence où Leocadia qui le voit peindre Aquelarre lui reproche de peintre des motifs inquiétants. Il a une simple réaction d’humeur mais pas une attitude d’ « artiste » : « En las paredes de mi casa pinto lo que me venga en gana. »

![]() |

| Goya/El Aquelarre/1798/Musée Lázaro Galdiano/Madrid |

Au cours de cette même scène Leocadia lui dit que la nuit est faite pour dormir à quoi il rétorque : « Las noches se han hecho para dormir… y para pintar. »Ce besoin de vivre la nuit s’accorde bien avec la sensibilité romantique. Dans une séquence postérieure – mais située presque trente ans plus tôt – la conversation propose une nouvelle variation sur la nuit. Goya peint le portrait en pied de Cayetana et il dit : « Los colores son más cálidos y hermosos de noche…(…)La noche está hecha para dormir, para amar – ajouteCayetana– y para pintar.” Tout aussi romantique est la mélancolie de Goya frappé dès le berceau par l’influence de Saturne. Ici, Saura n’échappe pas à l’idée si fréquente depuis la Renaissance que l’artiste est, en vertu de la théorie des humeurs, tenu de vivre à côté des hommes mais non parmi eux, que sa condition d’artiste l’expose aux attaques de la bile noire, que la mélancolie est une maladie et non une aimable rêverie puisque qu’elle consiste à vivre et à se regarder vivre. Il y a donc chez le mélancolique un dédoublement : je suis ici mais je me trouve ailleurs et autrefois. La mélancolie contient en puissance le thème du double. Dans Goya en Burdeos le réalisateur ne manque pas de montrer l’alternance entre Goya jeune et Goya vieux quand le peintre défile parmi la série des Caprices, même leurs voix se mêlent.

![]() |

| Goya/Los Caprichos "Hasta la muerte" nº55/1797-1799 |

![]() |

Goya/Saturno devorando a un hijo/1819-1823/

Musée du Prado/Madrid |

D’autre part, le baiser de Saturne rend l’artiste obsédé soit par le passage du temps, soit par la brièveté et la fragilité de la vie humaine. Les Vanités en vogue au XVIII siècle ont certainement fait partie de la formation de Goya. Regardons le vieux peintre dans le film : il erre hagard entre des silhouettes et ne trouve point de consolation à la mort de Cayetana disparue pourtant en 1802. Avoir opté pour l’hypothèse de Cayetana morte empoisonnée est un nouvel argument en faveur du romantisme de Saura qui filme les râles de la duchesse d’une manière qui avive le souvenir du corps meurtri de Lady Lyndon dans Barry Lyndon (Stanley Kubrick, 1975). Et quoi de plus romantique que le corps de Rosarito qui, telle Ophélie, flotte comme un blanc lys dans un étang ?

L’ombre de la femme aimée est l’un des motifs romantiques dont le cinéma s’est fait l’écho, notamment dans cette série de films américains classiques que Saura a pu voir durant son adolescence dans lesquels un homme est envoûté par le sortilège d’un portrait féminin, souvent d’une morte ou supposée telle. (Laura, Otto Preminger, 1944 ; La femme au portrait, Fritz Lang, 1946 ; Jennie,William Dieterle, 1949 ; Pandora, Albert Lewin, 1951 ; Elle et lui,Léo Mac Carey, 1957 ; Vertigo, Alfred Hitchcock, 1958). Et c’est précisément l’ombre de Cayetana qui couvre le lit dans lequel Goya agonise, sorte de Volaverunt (Caprice n° 61 où l’on voit une jeune femme, d’après la tradition la duchesse d’Albe, qui vole en ouvrant les bras couverts par une mantille en guise d’ailes mais qui apparaît dans la scène où Goya arpente le couloir couverts de Caprices) qui l’emporte vers la mort, de la même manière que son ombre a couvert Goya terrassé par la maladie qui devait le frapper de surdité.

Dans le film l’amour apparaît peu, bien que Goya dise à Leocadia « Tú y la niña sois lo primero » et que tout à son souvenir il dise dans la scène du « couloir » de la mémoire face au Caprice intitulé Volaverunt : « Cayetana, mi amor, mi vida » La fascination pour la femme – pour le corps féminin – y occupe une place plus grande.

![]() |

| Goya/Los Caprichos "Volaverunt" (nº61)/1797-1799 |

Quand Godoy ouvre son cabinet secret à ses invités il leur montre des tableaux jugés « obscènes » par l’Inquisition, parmi lesquels deux des très rares nus de la peinture espagnole classique : la

Vénus au miroir de Vélasquez et

La maja desnuda de Goya.

![]() |

| Velásquez/Venus del espejo/1647-1651/National Gallery/Londres |

![]() |

| Goya/La maja desnuda/1800-1803/Musée du Prado/Madrid |

AU PAYS DES FANTÔMES

De nombreux choix de mise en scène révèlent que Goya en Burdeos appartient de plein droit à la lignée du cinéma fantastique. La perte des repères sensoriels et spatiaux de Goya qui erre au début dans une rue brumeuse de Bordeaux et se demande : « ¿Dónde estoy ? » annonce le catalogue de motifs fantastiques contenus dans le film. La question de Goya dans son lit de mort «¿ Qué soy ahora ? »en est l’écho ultime.

L’intérieur et l’extérieur sont abolis ; ils appartiennent à une même matière tantôt solide, tantôt gazeuse, grâce à l’absence si commentée de décors, grâce à ces voiles, ces changements de couleurs, cette perméabilité des lieux. Les êtres et les choses se métamorphosent : le Bœuf écorché se transforme en Goya ; plus tard la mort du tableau El joven caballero y la muerte de Pedro de Camprobín prend les traits de Cayetana.

![]() |

Pedro de Camprobín/El joven caballero y la muerte/1670/

Hôpital de la charité/Séville |

Il y a parfois duplication des personnages, ainsi Saint Antoine de Padoue a le visage du curé qui en est le commanditaire. Jusqu’à un certain point le champ-contrechamp de Leocadia et Cayetana dans les jardins d’Aranjuez agit aussi comme un effet de miroir, de symétrie et de dédoublement, car les deux femmes se tiennent à une assez grande distance l’une de l’autre et ne partagent aucune ligne de dialogue. Et cet effet de dédoublement est patent lorsque Goya vieux se porte au chevet de Goya terrassé par la maladie qui provoque sa surdité puis Goya jeune veille sur Goya exilé et alité peu avant la fin du film.

Dans une autre scène les personnages carnavalesques et grotesques qui semblent tirés de La romería a San Isidro s’animent et encerclent Goya épuisé par une crise.

Le fantastique couvre le réel comme une deuxième peau. Fantastique encore ce plan du sang qui coule de Saturno dévorant son enfant. Par ailleurs, le passé et le présent s’entremêlent d’autant mieux que l’état de veille et le rêve se confondent. « He soñado… no sé qué he soñado » dit Goya à Leocadia qu’il rejoint dans sa chambre.

Jean-Louis Leutrat remarque fort judicieusement que :

« Toujours, on retrouve le temps gelé, le temps qui tourne en rond, le temps qui ne cesse de diviser, et les fantômes, car le temps est spectral et les spectres viennent moins du passé qu’ils ne sont enchâssés dans le présent et qu’ils témoignent d’un avenir en souffrance. Les fantômes sont des émanations du temps, ils résultent de sa propension à se dédoubler, à se hanter lui-même. » 14

Cependant il serait faux de percevoir dans le flottement temporel du film l’indice suffisant que Saura a composé un film traversé par le temps. Il ne suffit pas de rompre la chronologie pour que le sujet réel d’une œuvre soit le temps. C’est oublier que l’expression romantique se nourrit d’une esthétique du fragment, d’une esthétique du secret.

Il a été dit et écrit que si Goya n’avait pas été un homme du peuple il aurait été moins grand. Saura y souscrit. Son Goya jeune a jusqu’à la crise qui l’arrache au monde sonore la santé et la solidité d’un homme de la Renaissance, une santé opposée aux artistes affligés de maux mortifères. Goya âgé a dans le film la rudesse d’un homme des champs. Chez lui point de recherche de la beauté, plutôt une vitalité à l’état brut, à l’image de sa peinture sans afféteries. Juan Gil-Albert écrit :

“En España, ya lo descubrió Mérimée, todo es pueblo. Todo lo que realmente cuenta: gracia, ingenio, comunicabilidad, donaire, desgarro, vida. (...)Lo teórico encuentra poca raigambre en el alma hispánica...(...) Resulta muy significativo lo que en España se tiene, de una manera instintiva, por arte. (...)En un país que tuvo un teatro y una pintura de primer orden... todos son supremos catadores de la forma humana en el juego gracioso de la plasticidad; en la improvisación de su donaire (...) Artista es aquel que con su cuerpo, en todas las gradaciones de lo físico, estático o dinámico, emociona estéticamente.” 15

Est-ce pour cette raison que Saura a privilégié les arts du mouvement, le théâtre et la danse, et les paseos et les regards de velours parmi les séquences antérieures à la surdité de Goya ?

En 1820 avec les revendications du capitaine Riego qui réclamait la Constitution de 1812 commençait le « Trienio liberal » suivi par la réaction absolutiste de l’ « Ominosa década ». Goya qui en 1824 trouva refuge chez le chanoine José Duaso puis sollicita après le décret d’amnistie l’autorisation d’aller :« tomar las aguas minerales de Plombières para mitigar las enfermedades y achaques que le molestan en tan avanzada edad »fut-il un héros ou simplement un homme lassé par la médiocrité et la lâcheté ? Saura prend parti. Les libéraux réunis chez Braulio Poc peuvent boire « Por una España libre de la tiranía » leur cause est malgré tout perdue. Leur pays demeure un pays exsangue, arriéré, ruiné par l’atavisme, la gabegie et l’autarcie.

Que Saura ait inséré une longue représentation des Désastres de la guerre est plus qu’une citation picturale un hommage appuyé au patriote tel que le perçoit le réalisateur. Souvenons-nous que cette scène, même si elle ne figurait pas à cet endroit dans le scénario original, a été placée au montage juste avant la mort du peintre. Saura montre le vieil homme tourmenté par les souvenirs de l’invasion napoléonienne ; l’agonie individuelle prolonge ainsi le combat d’un peuple prêt à chasser au prix d’un sacrifice énorme les « Vándalos del Sena », pour reprendre l’expression de Manuel José Quintana créée en 1808 qui fit florès.

Il est une expression véhémente entre toutes qui souvent a grandi chez le peuple et que Goya a profondément admiré : la tauromachie. D’après Moratín, Goya revêtait à l’âge de quatre-vingts ans le

traje de luces.Aux dires de certains Goya avait toréé durant sa jeunesse. Et lui même l’a répété à l’envi. Qu’il ait été

diestro ou non est de moindre importance. Ce qui nous occupe c’est la constance avec laquelle Goya a représenté le monde de la

fiesta. Des figures de légende (Pepe Hillo ou Pedro Romero

16) et de Mariano Ceballos au téméraire Martincho présents dans

La tauromaquia (1813) jusqu’aux

Toros de Burdeos auxquels fait référence

l’une des quatre lithographies

– Dibersión de España– éditées par Gaulon en 1825 dans la scène de l’imprimerie située à Bordeaux, c’est toujours l’acuité d’un regard puissant capable de montrer l’homme aux prises avec ses démons.

![]() |

Goya/Pedro Romero/1795-1798/

Kimbell Art Museum/Fort Worth |

![]() |

Goya/La tauromaquia "Temeridad de Martincho en la plaza de Zaragoza"

(nº18)/1814-1816 |

![]() |

| Goya/Los toros de Burdeos "Diversión de España"/1824-1825 |

Au moment où Goya voit apparaître la lithographie ci-dessus mentionnée il adresse à Rosarito ce commentaire taurin : « Ha llegado el momento de la verdad, la culminación de la faena.”

Lorsqu’un cinéaste décide de consacrer un film de fiction à l’art pictural d’emblée se pose à lui au moins une triple question : vais-je évoquer la vie d’un peintre, analyser une ou plusieurs toiles ou proposer un traité sur la peinture ? Les antécédents cinématographiques sont nombreux et Saura a dû sans doute sinon s’y référer du moins y réfléchir.

Le cinéaste peut choisir de nous montrer l’artiste au travail (Vérités et mensonges, Orson Welles, 1975 ; El sol del membrillo,Víctor Erice, 1992 ces deux films a prioridocumentaires se situent aux lisières de la fiction et de l’essai ; La belle noiseuse, Jacques Rivette, 1991 ; La jeune fille à la perle, Peter Weber, 2003), de ne jamais ou presque nous le montrer face au chevalet (Andreï Roublev, Andréi Tarkovski, 1966 ;Van Gogh, Maurice Pialat, 1991). Il peut mêler biographie et étude de son art (Cinq femmes pour Utamaro, Kenji Mizoguchi, 1946 ; Frida, naturaleza viva, Paul Leduc, 1984 ; Ivre de femmes et de peinture, Im Kwon-Taek, 2000 ) ; privilégier la reconstitution d’une œuvre (l’épisode des Corbeaux de Van Gogh dans Rêves d’Akira Kurosawa, 1990), décrire les vicissitudes de l’auteur (La vie passionnéee de Vincent Van Gogh, Vincente Minnelli, 1956 ; Montparnasse 19, Jacques Becker, 1957 ; Pirosmani, Gueorgui Chenguelaïa, 1969 ; Edvard Munch, Peter Watkins, 1973 ; Cimabue, Salvatore Nocita, 1978 ; Les modernes,Alan Rudolph, 1987 ; Basquiat, Julian Schnabel, 1996 ; Artemisa, Agnès Merlet, 1996 ; PollockEd Harris, 2000).

D’autres choisissent de se consacrer au « tableau vivant » (Caravaggio, Derek Jarman, 1986 ; Passion, Jean-Luc Godard, 1982 ainsi que plusieurs films de Pasolini et notamment La ricotta) ; d’employer la peinture à des fins ludiques et rhétoriques (Meurtre dans un jardin anglais, Peter Greeenaway, 1981 ) ; d’insérer une séquence qui reproduit une toile (Le cauchemar de Füssli dans La marquise d’O, Eric Rohmer, 1976 ), de citer un tableau (L’adoration des Mages de Léonard de Vinci dans Le sacrifice de Tarkovski, 1986) ; d’évoquer la fascination produite par Las Meninas (Luces y sombras, Jaime Camino, 1988).

Il est des films imprégnés par la picturalité dès le stade de l’écriture. Citons parmi de nombreux titres Les chaussons rouges (Michael Powell et Emeric Pressburger, 1948) ; Senso (Luchino Visconti, 1954) ; Lola Montés (Max Ophuls) 1955 ; Le désert rouge (Michelangelo Antonioni, 1964) ; Sayat Nova(Serguei Paradjanov, 1969), Le conformiste (Bernardo Bertolucci, 1970) ; Cris et chuchotements (Ingmar Bergman, 1972) ; Barry Lyndon (Stanley Kubrick, 1975) ; Les moissons du ciel(Terrence Malick, 1978), La porte du Paradis (Michael Cimino, 1980) ;Francisca (Manoel de Oliveira, 1981) ; El Sur (Victor Erice, 1983) ; Ran (Akira Kurosawa, 1985) ; Mère et fils (Alexander Sokourov, 1997) ; Les fleurs de Shangaï (Hou Hsiah-sien, 1998) ; In the mood for love (Wong Kar-wai, 2000).

Que fait Saura dans Goya en Burdeos ? Il n’hésite pas à procéder à un collage, à un assemblage qui ne respecte nullement la rigueur d’un puriste. Il propose plusieurs sortes d’emploi de la peinture de Goya. Signalons quelques exemples.

Dans la séquence située dans les jardins d’Aranjuez il recrée sans les citer de manière littérale des œuvres de jeunesse telles que El quitasol ou El columpio(1777).

![]() |

| Goya/El columpio/1779/Musée du Prado/Madrid |

Dans la séquence située sur les bords de la Pradera de San Isidro il filme sur un immense fond qui reproduit la petite toile

La Pradera de San Isidro (42 x 90 cm) une scène festive où défilent

majas, manolas et

zancos.

A la fin de la scène qui évoque le miracle de Saint Antoine de Padoue il filme en contre-plongée verticale et circulaire la coupole de la Ermita de San Antonio de la Florida. Au cours des séquences situées dans la

Quinta del sordo nous apercevons en deuxième plan certaines

Peintures noires réalisées entre 1819 et 1823, comme

El aquelarre,

El Perro,

Duelo a garrotazos, et

Asmodeo. Et, bien sûr,

Saturno. Et lors de la crise qui précède son évanouissement en surimpression se devinent

Asmodeo, Duelo a garrotazos puis prend vie la vision hallucinée de

La romería de San Isidro.

![]() |

| Goya/Duelo a garotazo/1820-1823/Musée du Prado/Madrid |

![]() |

| Goya/La romeria de san Isidro/1819-1823/Musée du Prado/Madrid |

Dans l’atelier de Goya à Bordeaux se profile derrière Rosarito assise à côté de son père La lechera de Burdeos (1827) qui réapparaît quand Rosarito veut être traitée comme une femme et non comme une enfant et que, par conséquent, son père lui parle de Cayetana.

![]() |

| Goya/La lechera de Burdeos/1826/Musée du Prado/Madrid |

Dans cette même scène nous voyons sur un chevalet le portrait de José Pío de Molina (1827) puis le « Sólo Goya » consacré à Cayetana placé sur un pivot. Et enfin lorsque père et fille s’assoient à table, Goya évoque la haine qu’éprouvait la reine María Luisa à l’endroit de la duchesse d’Albe, alors apparaissent de façon frontale, quatre portraits de la reine projetés sur le fond de la pièce obscure (María Luisa con mantilla,María Luisa con tontillo,Retrato, María Luisa) En ce qui concerne les Caprices huit d’entre eux, parmi lesquels El sueño de la razón puis son ébauche, sont accrochés dans le couloir que traversent tour à tour Goya jeune et Goya vieux. Et dans ce même couloir sont suspendus sur deux murs une vingtaine de portraits réalisés par le peintre alors courtisan.

Enfin, peu avant la fin du film la scène clé au cours de laquelle Goya découvre Las Meninas offre une réflexion visuelle et verbale à partir du thème du miroir. Goya jeune s’identifie à l’autoportrait de Vélasquez avant de se trouver face à trois miroirs dans lesquels se reflètent sa silhouette ainsi que la toile du maître. Et Saura se mire dans les yeux de Goya qui scrute le regard de Vélasquez. Au fur et à mesure que la scène se développe la voix off de Goya vieux dit ceci :

« Durante años buscaba yo algo. No sabía el qué. Y allí estaba todo explicado. Claro, evidente, como una revelación. Esa era la pintura que yo quería hacer.”

La voix in de Goya jeune prend alors le relais :

« Una pintura que pareciese inacabada, ligera, con la apariencia de hacerse sin esfuerzo. Fuera de todo tiempo espacio y lugar. (...)

Más alláde toda realidad palpable, física, está otra realidad.

¿ Qué es la pintura ?Un espejo deformante de la vida, un reflejo del instante, de la realidad mágica donde todo es posible. »

La toile composite du montage confère au monologue de Goya situé quelques minutes avant la fin du film l’authenticité d’une confession, d’un autoportrait de l’artiste. Il est d’ailleurs à remarquer qu’aucun autoportrait de Goya n’apparaît dans le film.

Recréation d’œuvres, toiles accrochées aux murs, fresques filmées, tableaux animés, galerie de reproductions, projections d’œuvres, portraits en cours d’exécution : Saura s’autorise tout.

Fabrice Revault d’Allones écrit que :

« le baroque… relève en tout cas d’une sorte de gourmandise, d’appétit et de puissance gustative envers la lumière dans toute sa théâtralité, en ses états et formes innombrables ; de même qu’il n’ignorera pas la luxuriance des couleurs. » 17

L’approche de la lumière et de la couleur de Goya en Burdeos partage la liberté d’expression du baroque mais nous ne saurions affirmer de façon péremptoire si le film est un film caressé par lumière ou un film construit à partir de l’étude des couleurs. Les couleurs du film fondues dans un maelström nous invitent à pencher pour cette deuxième hypothèse. Si nous n’avons pas mentionné jusqu’ici la cinématographie de Vittorio Storaro c’est que sa signature impérieuse porte parfois ombrage aux cinéastes avec lesquels il travaille qu’il se nomment Coppola ou Bertolucci, alors même qu’un point d’incandescence fortifie leur mise en scène. Avant Goya en Burdeos Saura avait collaboré auparavant avec Storaro pour Flamenco (1995), Taxi(1996) et Tango (1997). N’oublions pas que Saura est un excellent photographe 18 et que déjà en 1965 nombreux étaient ceux qui attribuaient de manière erronée les mérites visuels de La caza à son chef opérateur Luis Cuadrado. Philosophique, symbolique et théorique est la réflexion de Storaro à l’égard de la lumière. A propos du Dernier empereur (1987) il disait :

« Le rouge, c’est la vie. Donc, nous l’avons utilisé pour la scène de la naissance. Quand le futur empereur à 5 ans, la dominante est plus orangée. C’est le temps de la famille. L’enfant est très entouré par les moines. Quand il est couronné empereur, nous avons utilisé beaucoup de jaune, qui est la couleur de la puberté. Le vert, c’est l’âge adulte, le moment de la compréhension. Le bleu correspond à la période de la plus forte intelligence, entre 30 et 50 ans. Là où on est le plus libre. Après 50 ans, j’utilise l’indigo. Avant de terminer dans la neige avec le blanc qui est composé de toutes les couleurs. C’est la maturité, le moment où l’ancien empereur comprend toute sa vie. » 19

Une telle conception du travail de directeur de la photographie transmet clairement la hauteur de vue de Vittorio Storaro, tout autant qu’une éventuelle rigidité de principes d’un homme qui divise sa filmographie en trois étapes : la lumière, la couleur, les éléments.

Dans Goya en Burdeos, qui appartient à cette troisième étape, Saura et Storaro modifient la lumière d’un même « décor ». Ainsi en est-il du couloir blanc qu’arpente Goya qui débouche dans une rue de Bordeaux qui devient orangé quand Goya accompagne Rosarito enfant pour le traverser après son cauchemar.

Avec fréquence le réalisateur et son directeur de la photographie changent de lumière dans un même plan. Tout au long de l’épisode qui concerne

Les désastres de la guerre, dont les fonds de « décor » rappellent les transparences du cinéma classique ainsi que les toiles peintes du cinéma muet, à chaque détonation des soldats français le décor vire au vert et de déflagration en fusillade le vert envahit les lieux.

![]() |

| Goya/Los Desastres de la guerra "Con razón ó sin ella" (nº2) 1810-1814 |

Un blanc mortifère aspire les êtres dans plusieurs scènes. Lors de son apparition dans son lit à Bordeaux Goya baigne dans une lumière blanche aveuglante. Quand Rosarito meurt des touches blanches parsèment les robes dans les jardins d’Aranjuez. Et lorsque Goya agonise l’ombre noire de Cayetana l’absorbe puis le lit demeure vide, d’une blancheur qui produit le vertige à laquelle succèdent les flocons de neige et la chambre parée de blanc – murs, lits, vêtements – où naît Goya.

Saura et Storaro terminent de nombreux plans sur une tonalité bleu. Mentionnons le visage de Goya jeune bleuté à la fin de la scène chez les ducs d’Osuna lorsqu’il se réfère aux ilustrados qui pouvaient modifier le cours du pays ; le visage bleuté de Cayetana qui évoque une œuvre de Man Ray ou le cinéma muet quand elle sort du tableau El caballero y le muerte ; le visage bleuté de Goya vieux à la fin de la scène dans laquelle Rosarito joue le menuet de Boccherini au piano ; les visages de Goya vieux et Rosarito assis côte à côte et qui parlent d’art ; le visage bleuté de Goya dans la Quinta del sordo sur le point d’être sujet à une crise ; les visages de Goya et Cayetana à Sanlúcar de Barrameda lorsque commencent les ébats des amants ; le visage de Cayetana empoisonnée. Cette omniprésence du bleu peut être observée encore dans les fonds bleus sur lesquels sont suspendus les Caprices, le visage bleuté de Cayetana qui précède les figurants bientôt couverts de draps blancs ; le fond bleu sur lequel se détache la silhouette de Cayetana dont Goya fait le portrait en cap.

Pour la majorité des personnes l’activité professionnelle est avant tout un gagne-pain que beaucoup se pressent d’abandonner pour vaquer à d’autres occupations. Il en est tout autrement pour l’artiste. L’artiste est ce qu’il fait. Sa vie, c’est son œuvre.Saura n’est pas biographe, il puise dans la chair palpitante de la peinture de Goya pour mieux en comprendre les arcanes. Son chemin sinueux le conduit de l’ombre d’une vie à la lumière d’une œuvre.

Dans un roman méconnu Jules Verne écrit ceci :

« L’inconnu, c’est X de l’existence, c’est ce secret du destin que, dans les temps antiques, les hommes gravaient sur la peau de la chèvre Amalthée, c’est ce qui est écrit dans le grand livre de là-haut et que les meilleures bésicles ne nous permettent pas de lire, c’est l’urne dans laquelle sont déposés les bulletins de la vie et que tire la main du hasard (…)C’est le décor mystérieux sur lequel va se lever le rideau d’avant-scène. » 20

C’est bien l’X de l’existence auquel nous convie le fondu au blanc d’une femme en gésine par lequel termine Goya en Burdeos.Fuendetodos 21, 30 mars 1746, un bébé crie pour annoncer sa venue au monde. Il nous reste à imaginer si Goya enfant s’abreuva à la corne d’abondance de la chèvre Amalthée qui nourrit Zeus de nectar et d’ambroisie ou si un bouc noiraud l’attendait déjà pour l’inviter à un sabbat. Le rideau d’avant-scène auquel se réfère Jules Verne va se lever : la représentation que Saura a choisi pour nous s’achève sur l’incipitd’une vie appelée à déchiffrer l’alphabet des rêves, fussent-ils noirs.

FLOREAL PELEATO

1 Rafael Alberti, La arboleda perdida, 3, Quinto libro (1988-1996), Alianza Editorial, Biblioteca Alberti, Madrid, 1999, p 127.

2 Cuadernos del Atlante 2, Filmoteca de Andalucía, Junta de Andalucía, Consejería de Cultura y Medio Ambiente, Córdoba, 1993. “El ritual del cine” julio de 1991, para el festival de Cannes 1992, p 114.

3 André Malraux, Le musée imaginaire, Gallimard, Paris, 1965, p 33.

« Ce qui est moderne en lui, c’est la liberté de son art. »

4 Les 80 Caprices furent mis à la vente au numéro 1 de la Calle del Desengaño après la publication le 06 février 1799 dans le Diario de Madrid de l’annonce suivante : « Colecciónde asuntos caprichosos, inventados y grabados al aguafuerte, por Don Francisco Goya. ».Les fresques de San Antonio de la Florida furent inaugurées le 11 juillet 1799, soit près d’un après que Goya les eut terminées.

5 La Quinta del sordo située sur la rive droite du Manzanares fut achetée par Goya en 1819 à Pedro Marcelino Moreno pour 60.000 réaux. Les Peintures noires peintes sur ses murs et la Quinta furent léguées au petit-fils de Goya en 1823. Elles devinrent propriété du baron Charles Saulnier qui en 1833 les vendit au baron Emile d’Erlanger qui, quelques années plus tard, en fit don à l’Etat espagnol.

6 De Goya à Saura, échos et résonances. Sous la direction de Jean-Paul Aubert et Jean-Claude Seguin.

Grimh-LCE-Grimia, Lyon, 2005, p 249.

7 Carlos Saura Interviews, Edited by Linda M. Willem, University of Mississipi, Jackson, 2003, p 157-

8 Roberto Cueto, El lenguaje invisible. Entrevistas con compositores del cine español. 33 Festival de Cine de Alcalá de Henares-Comunidad de Madrid, 2003, p 81-82-84.

9 Ernesto Sábato Creación y tragedia: La esperenza ante la crisis. Feria del libro, Sevilla 2002, p 33

10 Ramón Gaya, Obra completa, Tomo I, Pre-Textos, 1999, p 183-184.

11 Filmoteca de Andalucía, Junta de Andalucía, Consejería de Cultura y Medio Ambiente, Cuadernos del Atlante 2, Córdoba, 1993, p 109.

12 Fotogramas, diciembre de 1999. “Paco Rabal, el patriarca” entrevista realizada por Paula Ponga, p 144.

13 De Goya à Saura, échos et résonances. Sous la direction de Jean-Paul Aubert et Jean-Claude Seguin.

Grimh-LCE-Grimia, Lyon, 2005. Jacques Terrasa, “El cuadro más bello del mundo » Les citations du Chien de Goya dans l’oeuvre d’Antonio Saura, p 37-48.

14 Jean-Louis Leutrat, Vie des fantômes, Le fantastique au cinéma, Cahiers du cinéma,, Editions de l’Etoile, 1995, p 16.

15 Juan Gil-Albert, Memorabilia, Drama patrio, Los días están contados, “Genio y figura. Homenaje al estilo plateresco”, Tusquets Editores, Tiempo de Memoria 38, 2004, p 331, p 335, p337-338

16 Voir le portrait de Pedro Romero (peint entre 1795 et 1798) filmé dans la séquence du « couloir ».

17 Fabrice Revault d’Allones, La lumière au cinéma, Cahiers du cinéma, Collection essais, 1991, p 37.

18 Voir le beau livre intitulé Las fotografías pintadas de Carlos Saura, Editions El Gran Caïd, novembre 2005.

19 Le film français, juin 2002. Propos recueillis par Patrick Caradec.

20 Jules Verne, Clovis Dardentor, Chapitre 2 « Dans lequel le principal personnage de cette histoire est décidément présenté au lecteur ». Jules Verne naquit quelques semaines avant la mort de Goya.

21 Dans les archives paroissiales disparues en 1936, l’extrait de naissance signalait la venue au monde de « Francisco Joseph Goya. »